jeudi 31 mars 2011

mardi 29 mars 2011

Livre "L'Ultime Secret" de B. Werber

L'Ultime Secret est un roman de Bernard Werber, paru en 2001. Il constitue le deuxième tome de la trilogie Lucrèce et Isidore, entamé par Le Père de nos pères.

L'intrigue de l'histoire nous emmène à la découverte des sources de la motivation et de l'expérience de James Olds, au terme d'une épopée où se mèlent LIS, intelligence artificielle et chirurgie cérébrale...

Un honnête banquier, victime d'un accident de la route, tombe dans le coma duquel il ressort in extremis, atteint du Locked-in syndrome, ou LIS, étant totalement paralysé ne pouvant voir et entendre que d'un côté. Son médecin neurologue, le professeur Samuel Fincher, l'aide à retrouver confiance en lui et l'assiste dans sa recherche métaphysique. Cet homme aime à se faire nommer Ulysse. Apprenant la psychologie et la neurobiologie, Ulysse se révèle d'un grand intérêt pour le professeur Fincher, qui tente avec lui de redécouvrir l'Ultime Secret, qui motive tous nos actes. Ulysse découvre le chauffard qui l'a mis dans cet état, Umberto Rossi, récemment licencié de l'hôpital dans lequel il est soigné, et décide de le pardonner, il demande sa réintegration au sein de l'hôpital.

Quelques mois plus tard, Samuel Fincher remporte la victoire aux échecs contre la meilleure machine informatique, Deep Blue IV, n'ayant appris le jeu que trois mois auparavant. Le soir même, on retrouve son corps sans vie dans les bras de sa femme et top model, Natasha Andersen.

En manque de sujet, la jeune Lucrèce Nemrod, contactée par son ami Isidore Katzenberg, tente de retracer ce qui semble être un assassinat.

Leur enquête mène ainsi les deux journalistes dans un club épicurien, la chambre d'une top model, un couvent pour moines, jusqu'à une île où est construite un asile, celui-là même ou travaillait le professeur Fincher.

Poursuivis par Deus Irae, qui semble vouloir protéger le secret, et, ayant assisté à la mort du médecin légiste, ils sympathisent avec l'homme qui fait le trajet entre l'île et la côte, Umberto, ex-chirurgien expulsé pour faute grave. Il doit sa réhabilitation à un inconnu bienfaiteur.

Arrivés dans l'hôpital, ils découvrent la méthode originale qui faisait la renommée du professeur Fincher de son vivant : pas de camisoles de force, pas d'uniformes, pas de seringues ou de pilules. La seule thérapie des malades passait par lasublimation dans l'art ou le travail : les obsessionnels travaillent sur les œuvres de précision, les paranoïaques mettent au point des systèmes de surveillance ultra-perfectionnés.

Ils découvrent également l'existence de l'Ultime Secret, qui dépasserait de bien loin toutes les raisons du monde…

Cette histoire se base sur une expérience réelle, celle du professeur James Olds, qui découvrit la zone du cerveau qui provoque le plaisir dans les années 1940, et décida avec toute son équipe de sceller le secret autour de ce qui aurait pu devenir la pire drogue du monde.

Dans ce livre, Bernard Werber répond à la question: "qu'est ce qui nous motive" en dressant une liste des motivations humaines, de la plus primaire à la plus évoluée. Selon l'auteur chaque humain pourrait être manipulé par le critère correspondant le plus à sa personnalité, à ses besoins et à ses craintes. Les réponses sont dans l'ordre:

1. la cessation de la douleur

2. la cessation de la peur

3. la satisfaction des besoins primaires de survie

4. la satisfaction des besoins secondaires de confort

5. le devoir

6. la colère

7. la sexualité

8. les stupéfiants

9. la passion personnelle

10. la religion

11. l'aventure

12. la promesse de l'ultime secret

13. l'expérience de l'ultime secret

Biographie Bernard Werber

Biographie Bernard Werber

Bernard Werber, né le 18 septembre 1961 à Toulouse, est un écrivain français de science-fiction connu notamment pour sa trilogie des Fourmis et ses nombreux romans à succès. Son œuvre fait se rencontrer notamment mythologie, spiritualité, philosophie, science-fiction, biologie et futurologie.

Il naît à Toulouse, en Haute-Garonne, le 18 septembre 1961. Dès l’âge de 13 ans, il écrit des histoires pour un fanzine, partie de sa vie qui lui servira pour ses romans, comme dansL’Empire des anges. Après ses études en criminologie à l'Institut de Criminologie de Toulouse et de journalisme à l'Ecole Supérieure de Journalisme de Paris, il devient journalistescientifique pendant une dizaine d’années, notamment pour Eurêka, le magazine de la Cité des sciences et de l’industrie. Il fut aussi un collaborateur régulier du Nouvel Observateur. De ces années lui vient son goût pour la science, qu’il mêle avec ses thèmes favoris, des fourmis à la mort jusqu’aux origines de l’humanité.

Les œuvres de Bernard Werber ont été traduites en trente-cinq langues. Avec 15 millions d’exemplaires vendus dans le monde, Bernard Werber est, avec Marc Lévy, l'un des auteurs français contemporains les plus lus au monde. Il est même considéré comme une star en Corée du Sud1.

Suite à son livre éponyme, il a initié l’Arbre des possibles, site Web et « projet pour rechercher ou imaginer les futurs possibles de l’humanité2 ». Le premier long-métrage de cinéma réalisé par Bernard Werber, Nos amis les Terriens, est sorti en avril 2007. Produit par Claude Lelouch, sa bande-annonce fut projetée en avant-première lors de sa conférence à Mensa.

Son style d’écriture mêle différents genres, notamment la saga d’aventure, la science-fiction de l’entre-deux-guerres et le conte philosophique.

Dans la plupart de ses romans, Bernard Werber utilise la même forme de construction, alternant des articles informatifs d’encyclopédie et deux ou trois fils narratifs. Les articles précisent ou élargissent les intrigues, ces deux dernières se recoupant épisodiquement.

Danger des forages de gaz schiste dans le 06 et le 83

INDIGNEZ VOUS !! EXTRAITS DE FILM DE JOSH FOX "GASLAND"

Des femmes et des hommes d'Ardèche se mobilisent pour défendre des valeurs citoyennes et environnementales. Ils s'opposent unis et solidaires à l'arrêté pris par le Ministre de l'Ecologie le 1er mars 2010 qui attribue, sans concertation, ni information, des permis exclusifs de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dont les permis de Villeneuve-de-Berg et de Montélimar.

Ils font face aux lobbys de l'industrie du pétrole afin d'empêcher toute prospection de forages de gaz de schistes et défendent ainsi fermement leur territoire dans ses valeurs paysagères, patrimoniales, économiques et sociales.

LES COMPAGNIES TOTAL, GDF ET AMERICAINE VEULENT NOUS FAIRE SUBIR LA MÊME CHOSE EN ARDÈCHE ET DANS LE GRAND SUD DE LA FRANCE !! TOUS ENSEMBLES "STOP GAZ DE SCHISTE"

Des femmes et des hommes d'Ardèche se mobilisent pour défendre des valeurs citoyennes et environnementales. Ils s'opposent unis et solidaires à l'arrêté pris par le Ministre de l'Ecologie le 1er mars 2010 qui attribue, sans concertation, ni information, des permis exclusifs de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dont les permis de Villeneuve-de-Berg et de Montélimar.

Ils font face aux lobbys de l'industrie du pétrole afin d'empêcher toute prospection de forages de gaz de schistes et défendent ainsi fermement leur territoire dans ses valeurs paysagères, patrimoniales, économiques et sociales.

LES COMPAGNIES TOTAL, GDF ET AMERICAINE VEULENT NOUS FAIRE SUBIR LA MÊME CHOSE EN ARDÈCHE ET DANS LE GRAND SUD DE LA FRANCE !! TOUS ENSEMBLES "STOP GAZ DE SCHISTE"

Maintenant cela ne se passe plus qu'aux Etats-Unis ou au Canada, cela arrive en France,

Des forages étaient sur le point de démarrer en région parisienne, les maires s'en sont aperçus ils ont pu retarder le drame qui allait se produire.

Des forages étaient sur le point de démarrer en région parisienne, les maires s'en sont aperçus ils ont pu retarder le drame qui allait se produire.L'Hérault se bat actuellement contre la même chose mais rien n'est gagné,

Et maintenant, ils arrivent sur la Côte d'Azur !!! Regardez le tracé sur le plan ci-dessous,

Si ces forages ont lieu :

- vous pourrez dire adieu aux touristes et à toute votre économie locale,

- l'air ne sera plus respirable,

- l'eau ne sera plus potable,

- se baigner ne sera plus non plus possible

- vos maisons et appartements ne vaudront plus un centime sur la Côte d'Azur, ceux qui ont des crédits ne pourront pas se reloger ailleurs

- les produits des cultures deviendront des poisons

- la terre sera souillée pour des centaines d'années

Vous pensez que j'exagère, et qu'une telle chose ne peut pas se passer, eh bien cela se passe déjà, nous sommes au point de basculement de la situation,

Je me suis rendue à la 1ère réunion organisée à Salernes le 12 mars.

Nombreux étaient les maires du Var, ils étaient outrés de n'avoir été prévenus par personne de ce qui allait arriver sur leur sol,

En fait dans un texte de Loi, le sol appartient à l'Etat !!!

Donc l'Etat (nos hommes politiques que nous élisons pour défendre nos intérêts) peut faire du sol ce qu'il veut sans que l'on ait rien à dire,

Voyez à qui nous avons laissé notre pouvoir de vote !!!

Certains de nos élus vont empocher des dessous de table énormes alors que tout un pans de l'écomie va être sacrifié et que des régions entières vont se retrouver sinistrées.

Et comme en France, aucune personnalité politique n'est punissable de ses décisions, ils ne risquent rien...

Aucun élu du 06 n'était présent à cette réunion à Salernes alors que la zone de forage est prévue jusqu'à Grasse, peut-être n'ont-ils pas été encore informés,

Et c'est ce qui est gravissime, c'est que les élus locaux ne sont même pas informés, beaucoup sont informés par l'action des collectifs qui se battent contre les pollueurs.

Une décision sera prise le 15 avril, notre sort va se jouer à cette date.

Je vous demande de considérer ce message, d'aller vous informer comme je l'ai fait, et de diffuser l'information comme je le fais.

Nous ne pourrons pas tous nous permettre de nous enfuir de la zone contaminée s'ils arrivent à leurs fins, par contre, vous pouvez agir maintenant, et non pas demain, car demain il sera trop tard,

Auteur

- Epervier Blanc

Alternative au nucléaire.

Fusion nucléaire

La fusion nucléaire (dite parfois thermonucléaire) est, avec la fission, l'un des deux principaux types de réactions nucléaires appliquées. Il ne faut pas confondre la fusion nucléaire avec la fusion du cœur d'un réacteur nucléaire qui est un accident nucléaire particulièrement redoutable.

La fusion nucléaire est un processus où deux noyaux atomiques s'assemblent pour former un noyau plus lourd. La fusion de noyaux légers dégage d'énormes quantités d'énergie provenant de l'attraction entre les nucléons due à l'interaction forte (cf. énergie de liaison).

Cette réaction est à l'œuvre dans le soleil et certaines étoiles de notreunivers.

L'intérêt de la fusion nucléaire est qu'elle pourrait potentiellement produire beaucoup plus d'énergie, à masse de combustible égale, que la fission. De plus, les océans contiennent naturellement suffisamment de deutérium pour permettre d'alimenter en

énergie la planète pendant des millénaires, et les produits de la réaction de

fusion(principalement de l'hélium 4) ne sont pas radioactifs.

En dépit des nombreux travaux de recherche réalisés dans le monde entier

depuis 50 ans, aucune application effective de la fusion à la production

d'énergie n'a encore vu le jour, en dehors du domaine militaire avec la

bombe H. Il en existe cependant d'autres usages moins médiatisés,

comme les générateurs de neutrons utilisés notamment pour la détection

des explosifs[1].

Mécanisme de la fusion

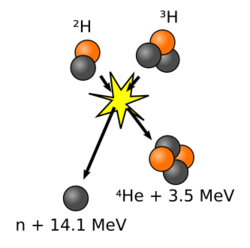

Fusion nucléaire.

Les énergies nécessaires à la fusion restent néanmoins très élevées, correspondant à des températures de plusieurs dizaines ou même centaines de millions de degrés selon la nature des noyaux (voir plus bas : Plasmas de fusion). Au sein du soleil par exemple, la fusion

de l'hydrogène, qui aboutit, par étapes, à produire de l'hélium

s'effectue à des températures de l'ordre de 15 millions de degrés

Celsius, mais suivant des schémas de réaction différents de ceux étudiés

pour la production d'énergie de fusion sur Terre. Dans certaines étoiles

plus massives, des températures plus élevées permettent la fusion de

noyaux plus lourds.

Lorsque de petits noyaux fusionnent, le noyau résultant se retrouve dans

un état instable et doit revenir à un état stable d'énergie plus faible,

en éjectant une ou plusieurs particules (photon, neutron, proton, noyau

d'hélium, selon le type de réaction), l'énergie excédentaire se répartit

entre le noyau et les particules émises, sous forme d'énergie cinétique.

Pour que la fusion soit énergétiquement rentable, il est nécessaire

que l'énergie produite soit supérieure à l'énergie consommée pour

l'entretien des réactions et par pertes thermiques vers le milieu extérieur.

Dans les réacteurs à fusion, il faut ainsi éviter tout contact entre le milieu

de réaction et les matériaux de l'environnement, ce que l'on réalise par un

confinement immatériel.

Dans les cas où aucun état à peu près stable n'existe, il peut être

impossible de provoquer la fusion de deux noyaux (exemple : 4He + 4He).

Les réactions de fusion qui dégagent le plus d'énergie sont celles qui

impliquent les noyaux les plus légers. Ainsi les noyaux de deutérium

(un proton et un neutron) et de tritium (un proton et deux neutrons) sont

impliqués dans les réactions suivantes :

- Deutérium + Deutérium → Hélium 3 + neutron

- Deutérium + Deutérium → Tritium + proton

- Deutérium + Tritium → Hélium 4 + neutron

- Deutérium + Hélium 3 → Hélium 4 + proton

d'expériences de fusion contrôlée.

La fusion contrôlée

Il existe différents procédés concevables permettant d'arriver à confinerle milieu de réaction pour produire des réactions de fusion nucléaire,

notamment la fusion par confinement magnétique et la fusion par

confinement inertiel. Aucun d'entre eux n'a encore abouti à des

résultats industriels pour la production d'énergie électrique.

Une autre application de la fusion, la production de neutrons,

notamment pour la détection des explosifs, est depuis longtemps

parvenue au stade industriel.

La fusion par confinement magnétique :

- les tokamaks, où l'on confine un mélange gazeux d'isotopes

- d'hydrogène grâce à un champ magnétique produit par des

Tore Supra, ITER)

les stellarators, où le confinement est entièrement assuré par les

les stellarators, où le confinement est entièrement assuré par les

bobines (exemple : Wendelstein 7-X)

- les machines à Piège à miroirs magnétiques, qui pourraient aussi

- les machines à Confinement Inertiel par Laser, où une microbille

- les machines à Striction axiale (ou Z-pinch), où une pastille

Z machine (plus de 2 milliards de degrés atteints !) des Laboratoires

Sandia). Les conditions de fusion ont été obtenues en mars 2006 dans

une (en) « z-machine » à confinement axial. Les travaux ont commencé

sur la conception d'un réacteur expérimental à impulsion utilisant ce principe.

matière est à l'état de plasma. Il s'agit d'un état particulier de la matière

première dans lequel les atomes ou molécules forment un gaz ionisé.

Un ou plusieurs électrons du nuage électronique qui entoure chaque

noyau ont été arrachés, laissant des ions chargés positivement et des

électrons libres, l'ensemble étant électriquement neutre.

Dans un plasma thermique, la grande agitation des ions et des

électrons produit de nombreuses collisions entre les particules. Pour

que ces collisions soient suffisamment violentes et entraînent une fusion,

trois grandeurs interviennent :

pour obtenir le breakeven où l'énergie libérée par la fusion est égale à

l'énergie dépensée. L'ignition se produit ensuite à un stade beaucoup

plus élevé de production d'énergie (impossible à créer aujourd'hui dans

les réacteurs actuels). Il s'agit du seuil à partir duquel la réaction est

capable de s'auto-entretenir. Pour la réaction deutérium + tritium, ce seuil

est de 1014 s/cm³.

nucléaire forte, l'une des quatre forces d'interaction fondamentales de

l'univers.

Or l'investissement énergétique à fournir pour obtenir cette liaison est

proportionnel au produit des charges électriques des deux noyaux

en présence. C'est pourquoi le choix pour la fusion s'est porté sur

le deutérium et le tritium, deux isotopes lourds de l'hydrogène, pour

lesquels ce produit vaut 1.

L'énergie minimale à fournir pour obtenir une fusion est de 4 keV

(équivalent à une température de 40 millions de degrés) ; l'énergie

libérée est alors de 17,6 MeV répartie pour 80% dans le neutron émis

et pour 20% dans l'hélium 4 produit.

Mais l'énergie nécessaire pour atteindre le critère de Lawson et un

rendement suffisamment positif se situe vers 10 keV soit 100 millions

de degrés.

La réaction deutérium + tritium se traduit par une émission de

neutrons rapides. Ces neutrons sont impossibles à confiner

électromagnétiquement car ils ont une charge électrique nulle et

ne peuvent être capturés à l'aide de champs électromagnétiques. Ils

sont donc susceptibles d'être capturés par les noyaux d'atomes

de la paroi de l'enceinte, qu'ils transmutent parfois en isotopes

radioactifs (phénomène d'activation). L'activation peut s'accompagner

de production de noyaux d'hélium, susceptibles de fragiliser les

matériaux de structure. Elle pourrait compliquer l'usage industriel

de la fusion, et fait l'objet d'études avec différentes propositions de

solutions (par exemple parois en composites, ou encore alliages

spécifiques de fer), mais elles nécessitent des études expérimentales

difficiles à réaliser à court terme. Les réactions générant des neutrons

ne sont donc pas totalement « propres », mais sont toutefois nettement

moins génératrices de déchets que les réactions de fission nucléaire, et

la durée de vie de ces déchets est bien inférieure à celle des produits

radioactifs créés dans les centrales à fission nucléaire.

Si le deutérium est disponible naturellement en grandes quantités dans

les océans, mais nécessite la mise en place de méthodes très complexes

pour en être extrait, le tritium doit être préparé artificiellement car il ne se

trouve qu'en très petite quantité dans le milieu naturel de par sa nature

d'isotope radioactif à courte durée de demi-vie (la moitié disparaît en 12,3 ans).

n'existe pas encore d'application civile de la fusion pour la production

d'électricité. Seuls des prototypes d'étude ont pu être construits actuellement.

plusieurs institutions françaises d'enseignement supérieur se sont jointes

de façon à ouvrir une spécialité de master "sciences de la fusion". [2] Cette

formation vise à former les futurs scientifiques et ingénieurs, français ou

étrangers, qui souhaitent s'investir dans les programmes tant nationaux

que privés concernant les recherches sur l’énergie et la fusion, en particulier

dans l'exploitation scientifique et technique de grands équipements associés.

La formation se fait au travers de trois parcours : deux portent essentiellement

sur la physique de la fusion, soit par confinement magnétique, soit par

confinement inertiel ; un troisième parcours est à contenu plus technologique.

Dix établissements, répartis sur quatre sites du territoire français, sont

cohabilités pour délivrer ce diplôme, avec des enseignements qui ont

lieu en parallèle dans ces sites et lors de regroupement des étudiants à

Cadarache et Bordeaux : Universités d'Aix-Marseille en région PACA,

Université Bordeaux 1 en Aquitaine, Université Nancy I, INPL en Lorraine

et Université Paris 6, Université Paris Sud 11, École polytechnique (France),

INSTN pour l'Île de France. Cinq écoles d'ingénieur sont également associées:

Supelec, Supoptique, l'École centrale Paris, l'ENSAM, l'École centrale de Marseille.

Plasmas de fusion

À la température à laquelle la fusion est susceptible de se produire, lamatière est à l'état de plasma. Il s'agit d'un état particulier de la matière

première dans lequel les atomes ou molécules forment un gaz ionisé.

Un ou plusieurs électrons du nuage électronique qui entoure chaque

noyau ont été arrachés, laissant des ions chargés positivement et des

électrons libres, l'ensemble étant électriquement neutre.

Dans un plasma thermique, la grande agitation des ions et des

électrons produit de nombreuses collisions entre les particules. Pour

que ces collisions soient suffisamment violentes et entraînent une fusion,

trois grandeurs interviennent :

- la température T ;

- la densité N ;

- le temps de confinement τ.

pour obtenir le breakeven où l'énergie libérée par la fusion est égale à

l'énergie dépensée. L'ignition se produit ensuite à un stade beaucoup

plus élevé de production d'énergie (impossible à créer aujourd'hui dans

les réacteurs actuels). Il s'agit du seuil à partir duquel la réaction est

capable de s'auto-entretenir. Pour la réaction deutérium + tritium, ce seuil

est de 1014 s/cm³.

Analyse de la réaction Deutérium + Tritium

L'énergie de liaison des constituants provient de la force d'interactionnucléaire forte, l'une des quatre forces d'interaction fondamentales de

l'univers.

Or l'investissement énergétique à fournir pour obtenir cette liaison est

proportionnel au produit des charges électriques des deux noyaux

en présence. C'est pourquoi le choix pour la fusion s'est porté sur

le deutérium et le tritium, deux isotopes lourds de l'hydrogène, pour

lesquels ce produit vaut 1.

L'énergie minimale à fournir pour obtenir une fusion est de 4 keV

(équivalent à une température de 40 millions de degrés) ; l'énergie

libérée est alors de 17,6 MeV répartie pour 80% dans le neutron émis

et pour 20% dans l'hélium 4 produit.

Mais l'énergie nécessaire pour atteindre le critère de Lawson et un

rendement suffisamment positif se situe vers 10 keV soit 100 millions

de degrés.

La réaction deutérium + tritium se traduit par une émission de

neutrons rapides. Ces neutrons sont impossibles à confiner

électromagnétiquement car ils ont une charge électrique nulle et

ne peuvent être capturés à l'aide de champs électromagnétiques. Ils

sont donc susceptibles d'être capturés par les noyaux d'atomes

de la paroi de l'enceinte, qu'ils transmutent parfois en isotopes

radioactifs (phénomène d'activation). L'activation peut s'accompagner

de production de noyaux d'hélium, susceptibles de fragiliser les

matériaux de structure. Elle pourrait compliquer l'usage industriel

de la fusion, et fait l'objet d'études avec différentes propositions de

solutions (par exemple parois en composites, ou encore alliages

spécifiques de fer), mais elles nécessitent des études expérimentales

difficiles à réaliser à court terme. Les réactions générant des neutrons

ne sont donc pas totalement « propres », mais sont toutefois nettement

moins génératrices de déchets que les réactions de fission nucléaire, et

la durée de vie de ces déchets est bien inférieure à celle des produits

radioactifs créés dans les centrales à fission nucléaire.

Si le deutérium est disponible naturellement en grandes quantités dans

les océans, mais nécessite la mise en place de méthodes très complexes

pour en être extrait, le tritium doit être préparé artificiellement car il ne se

trouve qu'en très petite quantité dans le milieu naturel de par sa nature

d'isotope radioactif à courte durée de demi-vie (la moitié disparaît en 12,3 ans).

Applications de la fusion

Si la fusion a pu être utilisée dans le domaine militaire avec les bombes H, iln'existe pas encore d'application civile de la fusion pour la production

d'électricité. Seuls des prototypes d'étude ont pu être construits actuellement.

Formations universitaires

Après la décision prise en 2006 d'implanter le projet ITER en France,plusieurs institutions françaises d'enseignement supérieur se sont jointes

de façon à ouvrir une spécialité de master "sciences de la fusion". [2] Cette

formation vise à former les futurs scientifiques et ingénieurs, français ou

étrangers, qui souhaitent s'investir dans les programmes tant nationaux

que privés concernant les recherches sur l’énergie et la fusion, en particulier

dans l'exploitation scientifique et technique de grands équipements associés.

La formation se fait au travers de trois parcours : deux portent essentiellement

sur la physique de la fusion, soit par confinement magnétique, soit par

confinement inertiel ; un troisième parcours est à contenu plus technologique.

Dix établissements, répartis sur quatre sites du territoire français, sont

cohabilités pour délivrer ce diplôme, avec des enseignements qui ont

lieu en parallèle dans ces sites et lors de regroupement des étudiants à

Cadarache et Bordeaux : Universités d'Aix-Marseille en région PACA,

Université Bordeaux 1 en Aquitaine, Université Nancy I, INPL en Lorraine

et Université Paris 6, Université Paris Sud 11, École polytechnique (France),

INSTN pour l'Île de France. Cinq écoles d'ingénieur sont également associées:

Supelec, Supoptique, l'École centrale Paris, l'ENSAM, l'École centrale de Marseille.

Notes et références

- ↑ Voir par exemple l'article Neutron generator de la Wikipedia anglophone

- ↑ Site de la spécialité de master "sciences de la fusion"

Cette définition provient de l'encyclopédie libre Wikipédia publiée sous licence

CC-BY-SA 3.0, elle est reprise sur techno-science.net à but informatif. Vous

pouvez soumettre une modification ou un complément à cette

définition sur la page correspondante de Wikipédia. La liste complète des

auteurs de cet article est disponible sur cette page.

Il est possible que certains problèmes de mise en forme demeurent suite

à l'importation de cette page, dans de tels cas veuillez vous reporter à

la version originale sur Wikipédia.

Inscription à :

Articles (Atom)